Masterarbeiten

Masterarbeiten am BOGA

2022

Masterarbeit von Jessica Wang

Pflanzenwanderungen als Folge des Klimawandels?

Der Klimawandel bringt auch die Pflanzen in der Schweiz ins Schwitzen. Die klimatischen Veränderungen wirken sich auf die Verbreitungsgebiete etlicher Pflanzenarten aus. Basierend auf historischen und aktuellen Verbreitungsdaten sollen für 30 schweizerische Pflanzenarten die Auswirkungen des Klimawandels genauer untersucht werden.

Betreuung durch: Prof. Dr. Markus Fischer, Dr. Stefan Eggenberg, Dr. Katja Rembold

Abgegeben August 2022

Masterarbeit von Vanessa Fricker

Beobachtungen des Einflusses von Skipisten, künstlicher Beschneiung und landwirtschaftlicher Nutzung auf die Vegetation der Alp Haseloch bei Saanemöser

Das Grasland um die Alp Haseloch in der Nähe von Saanenmöser wird anschliessend an eine Pilotstudie von 2008 wieder besucht. Auf den damals etablierten Plots werden erneut Vegetationsaufnahmen durchgeführt. Damit soll beobachtet werden, ob Veränderungen in der Beschneiung der Skipisten sowie der landwirtschaftlichen Nutzung die Artenvielfalt und deren Zusammensetzung beeinflusst haben.

Betreuung durch: Prof. Dr. Markus Fischer, Dr. Deborah Schäfer

2021

Masterarbeit von Alexandra Abanto

Einfluss von Düngung und Trockenheit auf das Wachstum, die Pollen- und Samenqualität nahe verwandter bedrohter und häufiger Pflanzenarten der Schweiz

In einem Experiment im Gewächshaus in Ostermundigen wird untersucht, wie Düngung und Trockenstress, zwei wichtige Aspekte des Globalen Wandels, das Wachstum, die Pollenqualität und die Samenqualität von in der Schweiz bedrohten und häufigen Pflanzenarten beeinflussen. So soll herausgefunden werden, ob bedrohte Pflanzenarten durch den Globalen Wandel noch stärker unter Druck geraten werden oder ob häufige Pflanzenarten unter dem Globalen Wandel genauso stark leiden wie bedrohte Pflanzenarten.

Betreuung durch: Prof. Dr. Markus Fischer, Dr. Deborah Schäfer

Abgegeben: August 2021

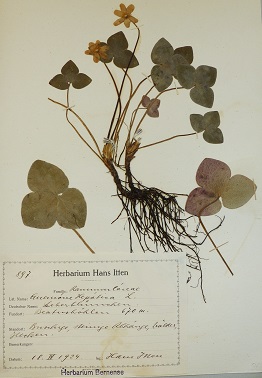

Masterarbeit von Annekäthi Schenk

Erarbeitung einer Argumentationsgrundlage zur Reaktivierung einer Sammlung - Am Beispiel des Herbariums der Universität Bern

Die naturwissenschaftlichen Sammlungen der Schweiz sind eine unersetzliche Schatzkammer an Informationen, die in den vergangenen Jahrzehnten teilweise etwas in Vergessenheit geraten sind. Am Beispiel des Herbariums der Universität Bern soll nun eine Argumentationsgrundlage zur Reaktivierung und Belebung einer solchen Sammlung ausgearbeitet werden.

Studiengang: Konservierung und Restaurierung, Hochschule der Künste Bern

Betreuung durch: Carmen Effner, Dr. Katja Rembold

Abgegeben: Juli 2021